什么是冥王星的分类争议?

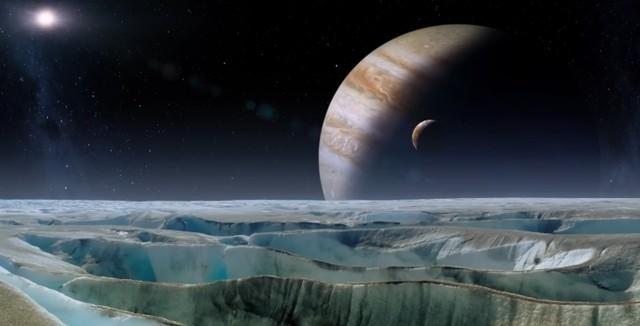

冥王星分类争议主要涉及冥王星是否应被视为一颗“行星”的问题。这场争议始于20世纪末,当时天文学家发现了许多与冥王星类似的天体,这些天体主要位于柯伊伯带。这些发现引发了关于行星定义和分类的讨论。

2005年,天文学家迈克·布朗(Mike Brown)和他的团队发现了一颗名为艾里斯(Eris)的天体,它位于柯伊伯带,质量略大于冥王星。这一发现加剧了对行星定义的争论,因为按照当时的定义,艾里斯同样具备成为行星的条件。然而,将这些类似冥王星的天体都归为行星会导致太阳系行星数量的急剧增加,这对于科学家们来说显然不太理想。

为了解决这一问题,2006年国际天文学联合会(IAU)召开了一次大会,重新定义了行星的标准,并引入了一个新的分类:矮行星。根据新的定义,一个天体要被称为行星,必须满足以下三个条件:

- 它必须绕太阳运行。

- 它的形状必须足够大,以致于自身的重力可以使其呈现近似圆球状。

- 它必须清除其轨道附近的其他天体。

根据这个新定义,冥王星被重新分类为矮行星,因为它没有清除其轨道周围的其他天体。其他类似冥王星的柯伊伯带天体,如艾里斯、哈雷卫星(Haumea)和马克马克(Makemake),也被归为矮行星。

这一决定在科学界和公众之间引发了激烈的争议。有些人认为冥王星应该保留其行星地位,因为它具有许多行星特征,如大气、地貌多样性等。然而,大部分天文学家认为这个新定义有助于对天体进行更准确的分类,更好地理解太阳系内天体的多样性。尽管争议仍在继续,但冥王星目前仍被官方认定为矮行星。

自从冥王星被重新分类为矮行星以来,这一决定仍然引起了广泛关注。尽管这个决定在科学界得到了一定的共识,但也有人提出了反对意见。反对者主要有以下几点观点:

- 有些人认为,将冥王星重新分类为矮行星是基于历史原因。自从1930年冥王星被发现以来,它在很长一段时间里被视为太阳系的九大行星之一。这使得人们在心理上难以接受它的重新分类,尤其是在公众中。

- 另一方面,有些科学家认为,IAU对行星的定义过于狭隘。他们认为,一个天体是否应该被认为是行星应该取决于其固有属性,而不是它是否清除了其轨道周围的其他天体。按照这种观点,冥王星具有许多行星特征,因此应该被认为是行星。

- 还有一些天文学家认为,IAU的定义并没有解决太阳系外行星的分类问题。随着观测技术的发展,科学家们已经在其他恒星周围发现了数千个系外行星。然而,IAU的定义仅适用于太阳系内的天体,对于系外行星并没有提供明确的分类标准。

尽管争议仍在进行,但IAU的定义仍在科学界占据主导地位。对于冥王星这样的天体,重新定义行星有助于我们更好地了解太阳系的结构和组成。此外,通过对柯伊伯带中的矮行星进行研究,我们可以更好地了解太阳系的形成和演化过程,以及这些遥远天体的化学和物理特性。

值得注意的是,科学界对于这类问题的争议和不断修正是科学发展的正常现象。随着科学技术的进步和新发现的出现,人们对于自然现象的理解会不断深入,分类和定义也会相应地进行调整。尽管冥王星的分类争议可能在未来仍会持续一段时间,但这也体现了科学知识的不断发展和完善。